摩崖石刻:早期与中古中国的文字风景

03-04

关注 ▲书艺公社▲ 与万千书坛精英,

探寻醉中国的书画印生活新方式!

本文关注公元1到8世纪中国摩崖石刻的早期历史。陕西石门颂、山东云峰山道教石刻、山东铁山等佛名经、泰山等地的游人题壁等,其性质为公共工程记录、道德事迹的歌颂、抒情诗、佛名与经文。本文将之不仅视为书法史、金石学的一部分,而是将之置入其原生的自然环境(语境)中去观察,由此摩崖石刻构成了“文字的风景”。在这种新的方法论和视角的观察之下,我们于是关注到书家、书风、观者是谁、版面尺寸的问题,书写跟它所处的位置之间的关系等问题。本文是The Landscape of Words: Stone Inscriptions from Early and Medieval China一书的前言部分(有删节),原刊《艺术设计研究》2011年02期,特此转载,以飧读者。

▴泰山石刻·作者摄

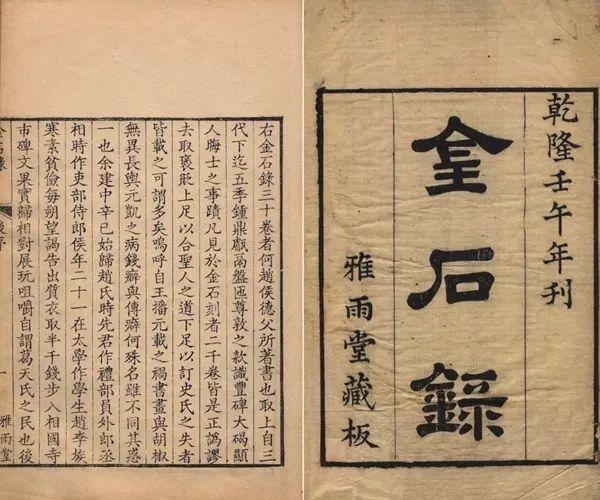

▴雅雨堂刊本《金石录》

▴展开拓片 山东石刻艺术博物馆,作者摄

▴乾隆万丈碑石刻 刻于泰山

▴《石门铭》石刻局部 于陕西汉中

▴题壁图 收录于明代《三才图绘》

▴宋真宗石刻 刻于泰山

图文综合来源网络,分享此文旨在传递更多有价值信息之目的。和万千书坛精英,一起探寻醉中国的书画印生活新方式!原文不代表书艺公社观点、立场以及价值判断。如有关于作品内容、版权或其它问题,请与书艺公社联系。

鲁公网安备37020202370217号

鲁公网安备37020202370217号